新聞描寫真實故事,但真實往往超出了新聞內容,只有記者才能直接感受到真正的震撼。採訪是工作的一部分,但記者很難完全客觀看待,因為所見所聞接觸到的都是活生生的人事物,很難不被受訪者的心情牽動,也都希望自己的新聞可以為他們帶來改變。記者的報導讓大眾看到新消息,不過,報導對記者來說又是什麼?

即使報導 也無法改變什麼

記者的職責是利用客觀中立的報導,引導社會議題討論,促進改變。然而大學報國際版記者P(化名),卻感受到事實不一定如此。印度德里大學開放學習學院學生3月16日發起連署,要求副巿長改善教學資源分配不均問題。依照印度的教育體制,應屆考生排名未達前10%者無法就讀一般大學,10%至前30%之間者僅能進入非正規大學,「開放學習學院」即是其一。開放學習學院教學資源極度不足,學生的教科書皆為影印本,一年僅上八次實體授課。

「為什麼你們教育資源少?」「為什麼你們找市長抗議不找學校?」「教育資源少你希望能如何改善?」P的問題尖銳且直接,遭受訪者封鎖訊息。

為了完成報導,P另開一個新帳號後,也改變採訪方式,先和受訪者說聲不好意思,並詢問是否願意回答敏感問題,待對方答應後再提出問題,最後訪到三名受訪者。

People knew it that sol doesnt requird the whole study material bt stil im a part of it jst because i didnt hav any other possible opportunity.

(大家都知道開放學習學院沒有足夠的學習資源,但我選擇就讀只因為我沒有其他選擇了。)

其中一位受訪者告訴他,印度的教育資源被分配在排名較好的大學,而他也很想讀一般大學。但學生無從改變教育體制,所以才向市長抗議。「我跟受訪者說,希望你們抗議會成功,而他回我一句『hope so』。」P說,從受訪者的話語中感到沉重的無助,即便抗議,可能也無法改變什麼,他們擁有的資源還是那麼少。

「我對他感到不好意思。」P採訪後感到無奈,因為就算報導了也無法改變印度教育體制問題。即使報導曝光,但台灣與印度相隔遙遠,影響力有限,就算讀者知道了這件事又如何?很少人會捐款幫助印度學生或向政府抗議。

這些受訪者勞心回答記者突如其來的尖銳問題,P雖然感激也很關心他們,但與受訪者卻很難再有交集,他說:「可能我們的報導無從幫助到人。」

不能報導 一句話也有力量

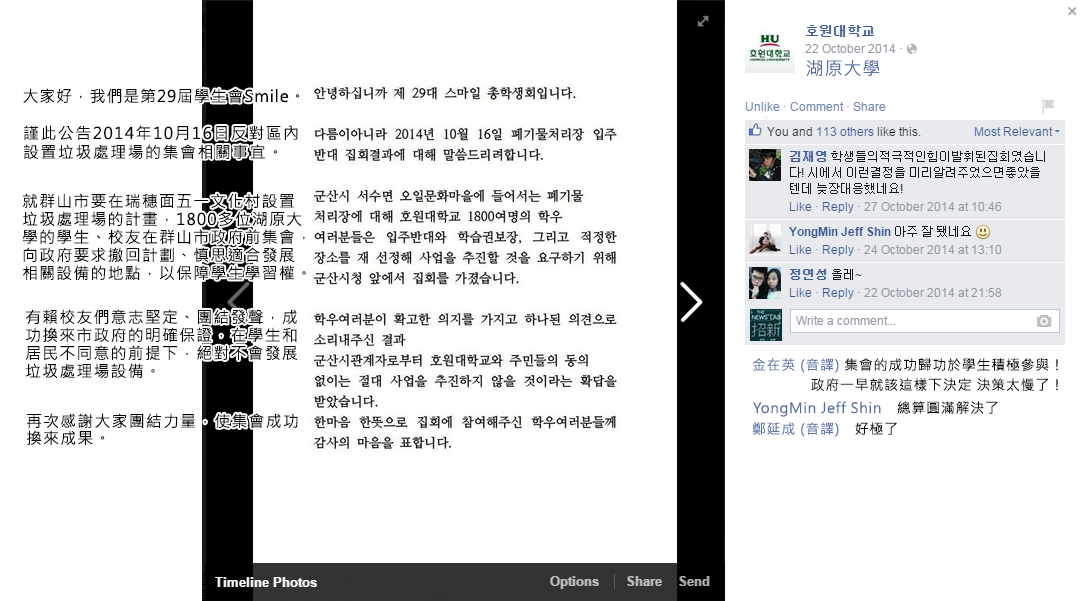

曾擔任大學報國際版記者的L(化名)卻有不同的經歷。西元2014年10月16日,韓國湖原大學學生會聯合社區居民,號召了一場在群山市市政府廣場外的集會,抗議政府批准設置垃圾處理場。當日集會學生高掛示威橫幅,質問:「你們要把孩子硬塞進糞桶裡面嗎?」據悉,自1998年動物屠宰場及2006年家畜排洩物處理設施等相繼在區內落成,嚴重惡臭問題對區內居民及學生已造成雙重打擊。2007年,政府宣佈設置新的垃圾處理場,計畫在反對聲浪中被推翻,未料七年後政府卻重提舊案。

韓國NSPTV於10月16日集會後發佈的現場報導。內容報導群山市政府宣佈設置垃圾處理場的計畫,引發居民與湖原大學學生等超過1500人參與的大規模集會。集會人士高呼「市政府犯錯!學生受折磨!」等口號,要求市政府撤回廢棄物處理場的設置許可。

L不斷通過電郵或社群媒體聯絡官方、校方、學生等可能受訪者,卻都沒有得到正式回應,甚至湖原大學臉書專頁管理員對記者的提問也是「已讀」或消極回應。最後這篇新聞則因為資料來源和受訪者不足而胎死腹中,但記者L卻沒有因為稿子未出刊而灰心。

原來,當時L為了採訪而致電群山市政府。L表示,他事後推測,群山市政府可能聽到連「國外的媒體」都打來關心事件,因此召開了緊急會議,討論是否要安排代表接受這個「國外媒體」的訪問。截稿當日,L發現湖原大學學生會於臉書公告,「有賴校友意志堅定、團結發聲,所以成功換來市政府的明確回應,確定在沒有學生和居民同意的前提下,不會發展該廢棄物處理設備。」翌日L也接到了回郵,群山市政府表示很遺憾無法接受採訪。

|

| 原文可參考http://goo.gl/OUwzkT |

「這是我第一次感受到記者工作的力量和價值。」L說。雖然這只是L自己的推測,認為群山市政府或許將「國外媒體」壓力納入考量,而正視並解決爭端,但無論真相如何,訴求得到回應,記者感到非常欣慰。

L說,這次經驗也讓她覺得,對社會而言,記者職業具有很深的使命感。記者擔當的角色不只是「傳聲筒」,即使媒體生態再如何不好,記者再怎麼不受尊重,但以記者身份說出的每一句話,都具有影響力。

因為報導 選擇成為旁觀者

日本知名評論家川本三郎曾先後任職於《週刊朝日》及《朝日雜誌》,著有《我愛過的那個時代》(My Back Pages),為一本講述記者經歷的回憶錄。背景為日本學運當道的60年代,大學生中興起陣陣反越戰、反體制、反美國帝國主義思潮。全書描寫他與受訪者的互動與對記者職業的省思。

|

| 圖片轉截自網站anobii。 |

川本三郎在大四時立志成為記者。當時,他看到一位日本自由攝影記者遠赴越南在砲火中記錄戰事,其英勇行動刺激學生參與反戰學運,讓川本三郎下定決心「就是想做那樣的工作」。

1969年東大安田講堂事件發生時,甫畢業的川本三郎還只是報社的工讀生,當前輩記者邀他一同前往現場採訪時,他滿腔熱血,迫不及待前去支持學生。

但是,記者與學生間,有很大的距離。

他跟抗爭學生身處相同時空,有著相同理念,但卻非同一個角色。身為記者的他站在大樓屋頂上,遠觀著學生和校內機動部隊的「攻防戰」,催淚瓦斯彈四射,石塊漫天飛舞。不過他配戴的採訪臂章,讓他可以自由進入安全地區,免於受到攻擊。

這樣的處境讓川本三郎感受到所謂的新聞客觀性、記者的「旁觀立場」。他不斷喃喃自語:「記者,你是誰?」「你只不過是個旁觀者而已。」

記者的工作是報導新聞,站在第一線他們的比任何人都能感受當事人的心情。而記者也是人,處在同一現場,心情也會有所波動,但這份工作經常要求「旁觀」。日本著名推理小說家橫山秀夫曾任職於「上毛報社」,任內經歷1985年發生的日航123號班機空難,全機524人僅四人生還,是飛安史上單一飛機空難事件中死傷人數最嚴重的事件。他將當時的記者經歷寫成小說《登山者》,其中的一段話道出了記者親臨災難現場的矛盾心情:

這是一份枯燥乏味的工作,即使不願意也要習慣人的往生。不論是誰、在何處以何種方式死去,這都只不過是工作,所以能夠和現實生活劃分得清清楚楚,寫書、處理事件的內容,再以報紙版面的形式呈現。對於事件帶來的刺激感到麻痺不是一種罪。只要待在那個地方,就不會被人拿來比較誰比誰有人性或薄情。

而楊仲揆所著的《實用廣播電視學》裡頭寫道,新聞工作者在轉播時須控制自己的情緒,雖然很難,但必須做到。因為記者就是大眾的眼睛和耳朵,故不能摻入個人情緒。他舉例,在蔣公移靈時,許多記者泣不成聲,雖然真實情感流露無可厚非,但上千萬的觀眾便不能經由他得知準確的現場狀況了。故一個好的記者要保持情緒平穩以完成任務,應完全投身於現場而保留激動的情感。

在《我》書中提及,川本三郎最終仍無法忍受旁觀者的角度,告知前輩他想先行離去,結果得到前輩如此回覆:「因為痛苦就不再看的話,是當不成記者的。」說來殘酷,記者的工作是盡可能的還原真實,但同時也必須盡力劃分自己真實情感與工作的界線。記者在新聞現場的所見所聞遠比報導內容更震撼,總是盡力呈現真實的他們,在採訪時掙扎、報導時煎熬,但這些背後的心路歷程卻鮮為人知。

「你最想問記者的問題是?」

歡迎4月18日前在本文或大學報粉絲專頁的【特別企劃-凌晨三點半】相關貼文下留言分享你的想法或讀後感,並將本文章分享到自己的臉書;小編4月25日會抽出3位幸運兒送出親製精美小書籤。[延伸閱讀]

1590期【德里學生發連署 盼改善資源不均】http://goo.gl/lJlOQv

[參考資料]

川本三郎(2011),我愛過的那個時代。

橫山秀夫(2006),登山者。

楊仲揆(1978),實用廣播電視學。

製作/副刊編輯團隊:張以潔、葉蓬玲、黃家瑜、黎寶茵、廖怡鈞、陳奕如、吳依宣

1 則留言:

情感的切割,客觀的抽離。

在多樣行業中,如記者與醫生的培育,有某種異曲同工之妙;

簡而言之,是一種理性化感性的終身學習。

#凌晨三點半

張貼留言